(まずは現行法上の基本・・)高齢者雇用確保制度とは? 60歳未満の定年を禁止…企業が定年を定める場合に、その年齢を60歳以上にする必要がある。 65歳までの雇用確保措置…定年を65歳未満に定めている場合は、「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(経過措置あり)」のうち、いずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならない。

2021年改正 上記に加えて以下のいずれかの措置を講じる事が企業の努力義務として定められました。→70歳までの定年引上げ 定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、等(略)つまり、「70歳までの従業確保」が努力義務として追加されました。

経過措置のあった継続雇用制度ですが2025年3月で終了し2025年4月からは65歳までの継続雇用制度が義務化され、定年を超えても働き続けたいと希望する従業員全員を65歳まで雇用する必要があります。

そこで・・・まずは最低限、就業規則の変更が必要です。 65歳までの継続雇用制度を実施する上で必要なのが従業規則の変更です。希望者全員を65歳まで継続して雇用する旨を就業規則に記載する必要があります。なお、65歳まで継続雇用とは65歳まで定年延長する事だけではなく、定年自体の廃止はもちろん、定年を迎えた従業員でまだまだ働きたい方と新たに雇用契約を結ぶ再雇用制度や定年を迎えてもそのまま引きつづき雇用する勤務延長制度でもかまいません。

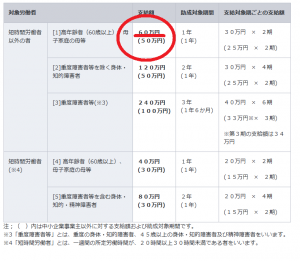

上記の通り、65歳までの継続雇用は義務化されていますので助成金の支給制度はありません。しかし、65歳以上の定年引上げ等を行った場合にはまだ任意なので助成金が支給されます。70歳までの継続雇用が義務化されたりすると助成金がなくなりますのでお早目の制度規定をお勧めします。

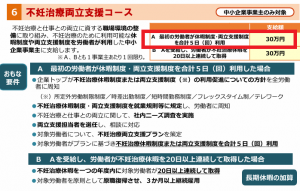

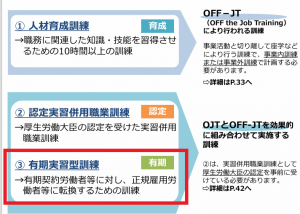

さて、ようやく、本題の助成金のお話に入ります。 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)で実施する事 (1)65歳以上への定年引上げ

(2)定年の定めの廃止

(3)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 (4)他社による継続雇用制度の導入

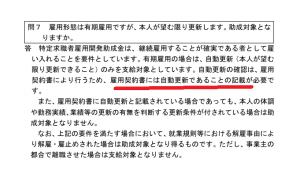

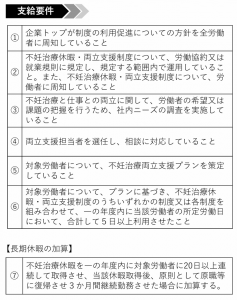

■支給要件

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること(例・就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は社会保険労務士等の専門家に就業規則の作成または相談・指導を委託し経費を支出した場合) (2)制度を規定した就業規則(または労働協約)を整備している事業主であること (3)下記の高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事 (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

(b)作業施設・方法の改善

(c)健康管理、安全衛生の配慮

(d)職域の拡大

(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

(f)賃金体系の見直し

(g)勤務時間制度の弾力化

その他 ■措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法と異なる定めをしていないこと。つまり、最低限、65歳までの雇用確保措置(定年を65歳にしたり、65歳まで再雇用したり)の規定がされていないと対象になりません。その上で65歳を超えても雇用を確保していきましょう、その場合は助成金を支給します、という制度です。 ■支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが必要です。(例えば60歳定年でその後は65歳まで継続雇用制度の会社は多いと思いますが、60歳定年後引き続き勤務希望によって嘱託・有期雇用で勤務の63歳の方も含まれます。)